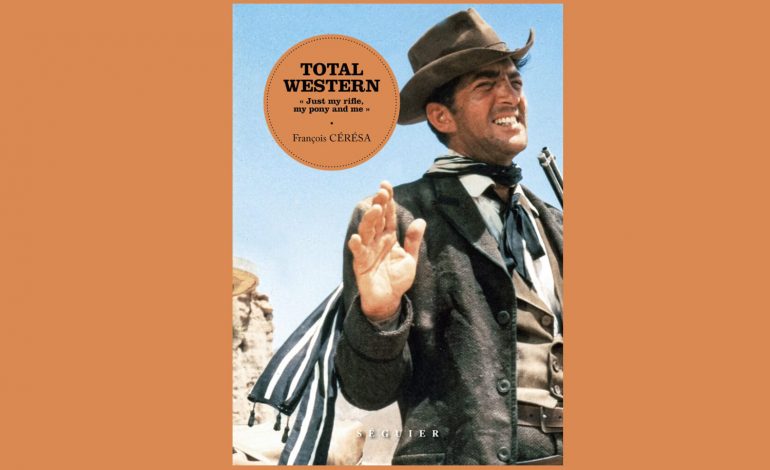

Le livre indispensable de votre été 2024…

François Cérésa fait partie de la famille. Celle des « bons vivants » qui, non seulement, manient la plume et la fourchette avec une identique gourmandise mais aussi, mais surtout, témoignent d’un anticonformisme impératif. Alors quand il publie Total Western (mai 2024) chez Séguier, le westernophile que je suis coure les librairies (4) avant de dénicher le livre et de lire avec bonheur la prose alerte, érudite et passionnée d’un authentique amoureux de l’Ouest. Connivence.

À l’instar de François Cérésa, c’est mon père (né comme John Wayne en 1907) qui, en emmenant son garçon en culottes courtes voir Rio Bravo au cinéma, m’a transmis le virus western.

Ce chef-d’œuvre a fait l’unanimité. Il n’est pas (comme les films ésotériques), l’apanage des exégètes du septième art qui l’ont encensé. Son succès fut à la fois critique et populaire, cérébral et viscéral. Des millions de spectateurs ont aimé ce cocktail subtilement élaboré avec les ingrédients essentiels : des bons et des méchants, un shérif incorruptible, un misérable en pleine rédemption, un jeune lisse et un vieux fripé, une fille à tomber (dans les bras du héros)… Ces archétypes interagissent dans des scènes d’anthologie rythmées par une sublime bande-son. Certes, il n’y a ni Indiens ni badernes galonnées, pas davantage de grands espaces ou de chevauchées fantastiques. Mais il nous est loisible de penser qu’ils ne sont pas loin.

Cérésa interroge : « qui n’a pas joué aux cowboys et aux Indiens » sous de Gaulle et Pompidou ? Faute de frères, de cousins, de voisins ou de petits camarades, je n’ai pas pu attaquer les tuniques bleues dans le farwest parisien mais, à peine arrivé à la campagne, je nouais des perches et dressais mon tipi avec, en guise de peau de bison, de vieilles couvertures militaires. J’étais plus Indien que cowboy : Ours grincheux qui détestait l’école et plus encore les injonctions de gardes-chiourmes atrabilaires à la solde du Mammouth.

Cérésa passe en revue la filmographie western avec une érudition émérite, néanmoins enflammée. Les films, les réalisateurs, les acteurs lui offrent matière à mille commentaires frappés au coin, non pas du politiquement correct (pas le genre de la maison Cérésa), mais d’une humeur badine et iconoclaste. Dans le sillage de Monsieur Eddy et de Patrick Brion, il décoche louanges et piques plus vite que son ombre. Il n’est pas donné à tout le monde d’oser déboulonner John Ford ou Buffalo Bill, ni de regarder l’Amérique au fond des yeux.

Nom d’un cactus ! C’est à croire qu’il a vu les sept mille titres recensés par un inventaire scrupuleux.

Affleurent, et c’est bien légitime, la sensibilité et les partis pris de l’auteur. Ici on lève sa chope, là on chope les boules. Et c’est bien ainsi.

Cérésa, il a raison, met les points sur les i : une démarche artistique, n’importe le mode d’expression, littérature, peinture, musique, n’est pas réservée à des experts qui seuls seraient habilités à évaluer un talent indexé sur une conformité académique. Monsieur Toulemonde aime ou n’aime pas. Point. Tel western émeut Paul et laisse Pierre de marbre. Et alors.

Fin connaisseur, Cérésa, nous rappelle (ou nous dévoile) les petits secrets de l’univers western. Ainsi de Rio Bravo, réponse du berger Hawks à la bergère Zinnemann, au motif que le premier n’avait pas aimé que dans le Train sifflera trois fois (High Noon), le second envoyât Gary Cooper courir la ville, comme un poulet sans tête, en quête de secours. Pas digne d’un héros. Ainsi des Sept Mercenaires de John Sturges qui empruntent aux Sept Samouraïs de Kurozawa. Ainsi de la Dallas de Ford qui marche sur les brisées de la Boule de Suif de Maupassant.

Dans l’Ouest on a coutume de privilégier la légende à la réalité. Au point que finalement, on n’a plus filmé qu’une réalité revue et corrigée sur le mode passé (re)composé.

À l’évidence, entre les premiers westerns (français, tournés en Camargue par Joe Hamman à l’heure ou Marion Michael Morrison tétait son biberon) et l’imminent Horizon de Kevin Costner, le western a enchaîné le muet, le noir et blanc, la série B voire Z, le chantant et le parlant, la couleur, l’âge d’or, le spaghetti, le crépusculaire, le renouveau… Mais ceux qui voudraient signer son acte de décès se trompent. Ou alors, ils l’enferment dans un champs créatif étriqué, limité par une époque et une géographie. J’ai assez de liberté en magasin pour raconter, façon western spirit, une rixe entre des red necks de deux bourgades corréziennes.

Sur les cinquante dernières années, les héritiers du genre nous ont offert une pleine brassée de bons moments : Danse avec les loups (Kevin Costner en 1990), Impitoyable (Clint Eastwood en 1992), le Dernier des Mohicans (Michael Mann en 1992), Légendes d’automnes (Edward Zwick en 1994), le Masque de Zorro (Martin Campbell en 1998), l’Homme qui murmurait à l’oreille des chevaux (Robert Redford en 1998), De si jolis chevaux (Billy Bob Thornton en 2000), Open Range (Kevin Costner en 2003), Trois enterrements (Tommy Lee Jones en 2005), une Vie inachevée (Lasse Hallström en 2005), No country for Old Men (Ethan et Joel Coen en 2007), 3h10 pour Yuma (James Mangold en 2007), Appaloosa (Ed Harris en 2008), Django Unchained (Quentin Tarantino en 2012), les Huit Salopards (Quentin Tarantino en 2015), les Sept Mercenaires (Antoine Fuqua en 2016), Killers of the Flower Moon (Martin Scorsese en 2023)… Ne sont listés ci-dessus que des films que j’ai vu et qui m’ont plu.

Reste la question à un million de dollars. Mort, le Western ?

Allons donc ! Il est immortel. Pourquoi ? Je vais vous le dire…

Au commencement, le western raconte un monde vierge et farouche. Sur les friches où s’épanouissent les pionniers, point n’est besoin de la naissance, de l’entregent, des diplômes, des bonnes manières pour s’imposer dans la course à la puissance, à la gloire, aux dollars et aux filles… Chacun peut, avec détermination, tracer sa route et faire sa place. Le néant offre des opportunités aux bâtards épris de revanche. À ceux qui ont tenu le rôle du chien dans le jeu de quilles familial. Aux malvenus.

Le western c’est le passage, brutal, aujourd’hui on dirait disruptif, entre le primitif libertaire à l’état de nature et l’humanoïde (associé) en voie de civilisation mais borné par un contrat social. En arrière-plan, on distingue les concepts justificatifs de l’injustifiable – Manifest Destiny et The Frontier – et toutes les horreurs que ces prétextes spécieux ont cautionné. Une fois parvenu sur les plages de Californie, une fois les descendants d’esclaves Afro-Américains bananés et les Amérindiens presque exterminés, la saga de la conquête de l’Ouest, « spectacularisée » à l’initiative de Buffalo Bill, n’a eu de cesse de distraire les Terriens – les rejetons de l’Oncle Sam et les autres – pour assoir le Nouveau Monde sur une fière mythologie. Articulée sur les valeurs que l’on prête à un vacher crotté métamorphosé en héros mondial sans peur ni reproche, elle a fait flores au-delà de toutes espérances.

Après que le massacre de Wounded Knee n’ait mis un terme sanglant à l’affrontement entre visages pâles et Peaux-rouges, on a souvent (pour ne pas dire toujours) assisté dans les westerns à la lutte des colons, individualistes, démunis, qui ont sculpté une épopée, à l’instinct, sans autre règles que celle du plus fort, contre leurs descendants, rétifs à l’inconnu, tentés par la sécurité de la community, le confort, l’embourgeoisement. Une fois les défricheurs épuisés, les générations suivantes nées dans la tranquillité, donnent au pasteur, au shérif, au politicard le soin de veiller sur tout ce qu’ils ont à perdre. Ces parvenus pusillanimes auraient apprécié que triomphe la raison. Mais sur les rives du Pecos comme ailleurs, l’Histoire n’est pas finie. Les passions tristes continuent leurs ravages. Aussi l’inspiration des chroniqueurs (ou des scénaristes) ne faiblit pas. Attention à la transgression pour la transgression ! On ne saurait trop se garder des mirages de la simplification, des jugements anachroniques, de la repentance, des nouveaux manichéismes, de la cancel culture, des idéologies funestes…

Le western peut tendre à l’humanité un miroir où se reflètent ses splendeurs et ses misères. Pour autant, il n’a pas vocation à militer, à dire le juste et l’injuste, le vrai et le faux. Les spécialistes le savent, Hollywood a mélangé réalité et légende, raconté des salades (les cowboys ressemblaient plus souvent à des mendiants pouilleux, méprisés, asservis et noirs ou métis dans un cas sur trois (et je ne parle pas de la manière dont ils géraient la solitude) qu’au sémillant singing cowboy Gene Autry. Ces mensonges ne nous ont pas empêchés d’applaudir les tribulations des centaures sous Stetson. Et de rêver. Pour la vérité historique et ses enseignements il y a des livres. Cessons de tout mélanger.

Il faudrait juste que les beaux esprits qui pontifient dans les médias cessent de poser des questions désobligeantes et perfides du genre « John Wayne n’était-il qu’un pauvre cowboy un peu binaire ? ». Que les bien-pensants, continuent à se pâmer devant les extravagances de l’époque et laissent tranquilles les phénix intemporels.

À cet égard, on ne doute pas que Kevin Costner va, une nouvelle fois, porter haut les couleurs du western avec sa saga américaine (dans les salles le 3 juillet 2024). Les agitations frénétiques des minorités intégristes hostiles à la BBQ attitude glissent comme un orage tropical – violent mais éphémère – sur les plumes de Donald Duck.

Pour ma part, le gamin que je fus (et reste) demeure, comme l’Ouest, indéfectiblement conquis…, notamment par l’American way of life avec de vrais morceaux de Cadillac vrombissantes, chromées et démesurées. Cependant, je ne me départis pas d’une vive critique des maladies infantiles des États-Unis (génocide et esclavage) et du caractère essentiellement violent de la société américaine. Instruit des dessous de l’Histoire, donc sévère par rapport à la vision hollywoodienne qui a repeint la réalité aux couleurs de la légende pour construire un récit universel, j’hésite en permanence entre fascination et…, distanciation. La francité (sa démocratie républicaine, sa laïcité chatouilleuse, son modèle social, sa gauloiserie, son insoumission…) sont autant de marqueurs identitaires qui tranchent avec les fondamentaux étasuniens comme Dieu et le Dollar.

Merci à François Cérésa qui signe ici une vibrante déclaration d’amour au Western Style.

François Cérésa, Total Western, « Just my rifle, my pony and me ». Séguier, 142 pages.

Laissez un commentaire